消滅の危機に直面する自治体 生き残り戦略と課題 「ふるさとをいい形で残したい」

2025年10月17日(金) 09:00

「消滅可能性自治体」の今

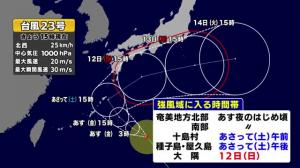

「消滅可能性自治体」。2014年と2024年の2回、民間団体が発表したもので、出生率に大きく関わる20代から30代の若年女性の人口が30年後に半減すると予測された自治体を指す。消滅の危機に直面した鹿児島の自治体の生き残り戦略を追った。

消滅の危機に直面する鹿児島県内の自治体

与論町は若年女性の減少率が72.9%と県内最悪の数値だった

鹿児島最南端の町、与論町。"与論ブルー"と称される透明度の高い海でダイビングを楽しむ観光客の姿が見られる一方、この町はかつて深刻な人口減少に直面していた。

2014年に初めて発表された「消滅可能性自治体」の調査では、鹿児島県内43市町村のうち実に30市町村がリストアップされた。垂水市や湧水町など多くの自治体が含まれ、特に与論町は若年女性の減少率が72.9%と県内最悪の数値を示していた。

志學館大学(鹿児島市)の宗建郎教授は、鹿児島県に消滅可能性自治体が多い理由について「20代の人口が人口ピラミッドで見ると非常に少なくなっている。鹿児島県の特徴として県内から流出していく人口が多い」と説明する。

与論町の生き残り戦略

2024年に移住した野口美香さん

与論町は、この危機を脱するために独自の対策を打ち出した。街を出ていく人に対して、入ってくる人を増やす施策だ。与論町建設課の日高彩那主事は「限られた家や土地しかない中で移住をしたい方が多い。一番着目したのは空き家の利活用」と語る。

2020年から2022年にかけ、空き家の改修や賃貸住宅の新築やリフォームに最大100万円を支援する事業を開始。この制度を利用して与論町に移住した東京出身の小林剛さんは、ダイビング業を営む。「街中の良い場所に住むところを提供してもらい、すごくうれしい」と喜びを語る。

町内で塾を経営する田畑香織さんは、補助金を活用して築50年の建物の2階を住宅用にリフォーム。「(費用が)足りるか足りないかだったから、ありがたかった」と言う。彼女の目的は「地域おこし協力隊を呼ぶために住まいを事業の方で確保」することだった。

この住宅に2024年移住してきたのが千葉県出身で15年以上カナダで暮らしていた野口美香さん。「よく来てくれたね、ありがとうねと言ってくれる人が多い。それがすごくうれしい」と地元の人々の歓迎に感謝している。