何をしようか頭を悩ます夏休みの自由研究。身近なものを使って気軽に取り組める実験を渡司気象予報士が取材。紙飛行機はどうやったら遠くまで飛ばせるの?簡単に試すことができる目の錯覚とは?家族みんなで楽しみながら学べる自由研究を紹介。

家族で楽しめる夏休み自由研究

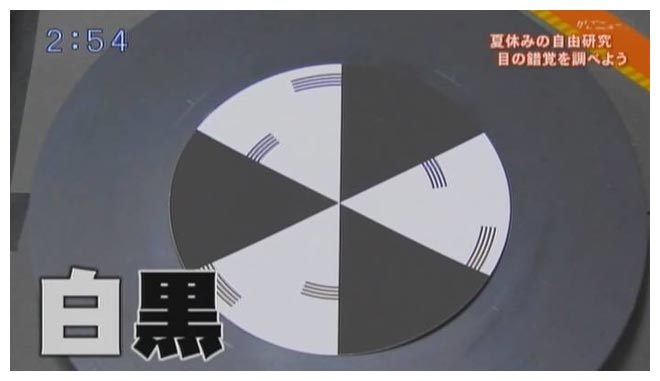

【ベンハムのコマ】

鹿児島大学工学部の大塚作一教授を訪ねました。科学の立場から目を研究するスペシャリストです。先生が取り出したのは白と黒の模様がかかれた円盤。この円盤を回すと黒い線の部分に色が付いて見えます。人によって見え方に差はありますが、内側は青っぽく外側は黄色っぽく見えます。

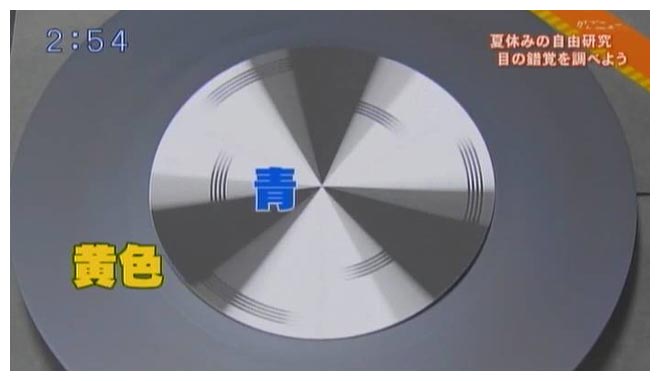

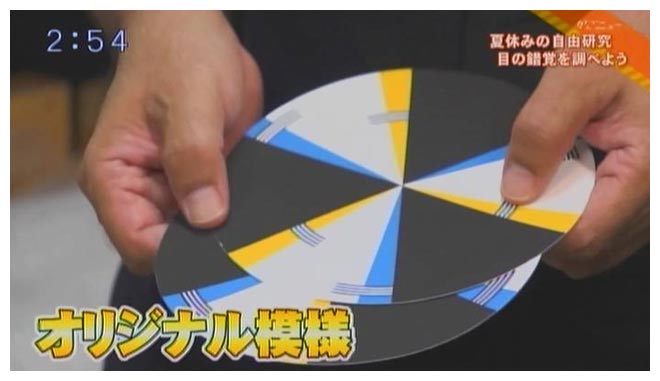

続いては、先生が開発したオリジナルの模様。黄色と薄い青色の模様が入っています。これを回し、黒い線の部分に注目して下さい。今度は、外側は緑で内側は濃い青色に見えます。

もともと、無いはずの色が見える「ベンハムのコマ」という目の錯覚です。回転すると頭の中で、処理が追いつかなくなり、無いはずの色が見える錯覚です。家でやるときは段ボールと竹串を使ってコマを作る事がポイントです。

【色の実験】

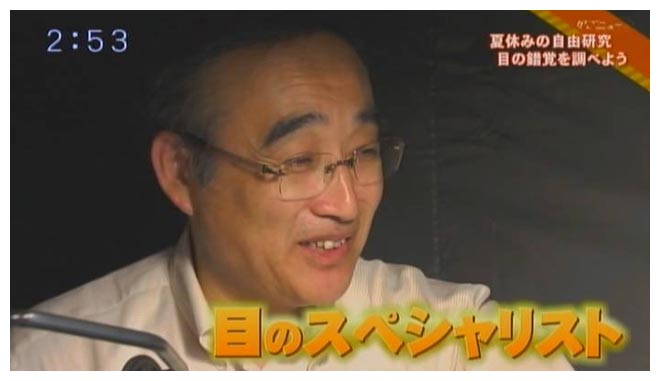

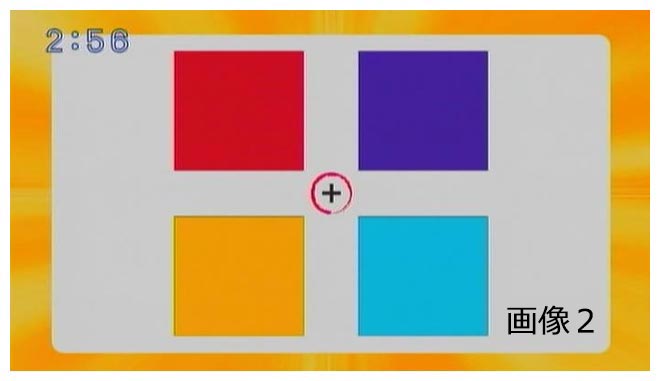

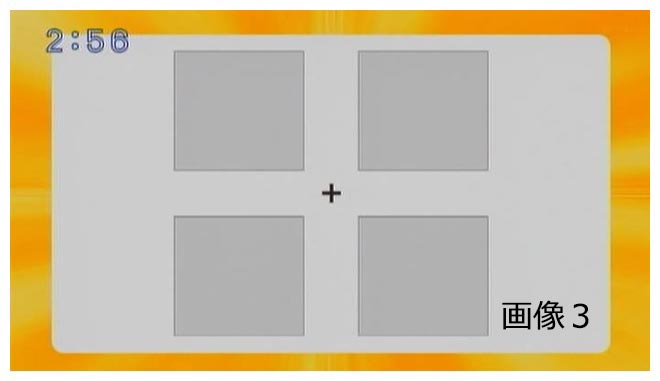

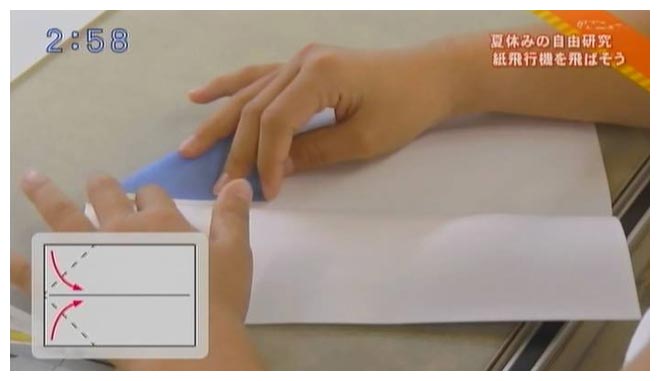

画面に色がついた4つの四角(画像2)があります。これを灰色の四角(画像3)に切り替えても、色が見えると言うんです。画面の真ん中のプラスマーク(画像2)をじーっと15秒間、真ん中だけを見続けて下さい。そして、灰色の四角(画像3)に切り替えても、色が付いて見えます(画像4)。真ん中だけを見続けるのがコツです。

例えば、赤色ばかり見ていると、赤色を見る細胞が疲れてしまって、逆の色「緑」が見えると言う不思議な現象です。

【紙飛行機】

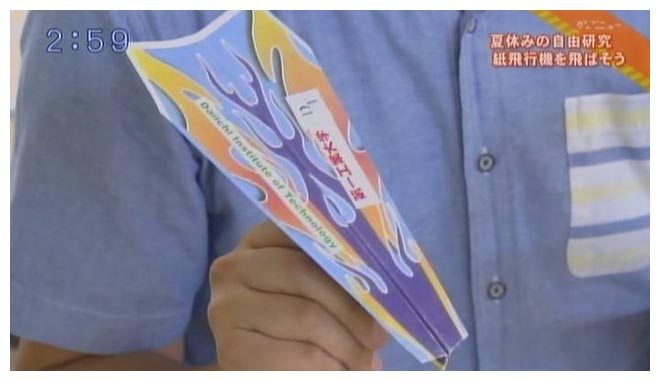

霧島市にある第一工業大学の航空工学科で、夏休みの子どもたちが大学で科学を学ぶイベント「紙飛行機の教室」が開かれていました。教えてくれたのは齊藤孝教授、大学で本物の飛行機を教える専門家です。

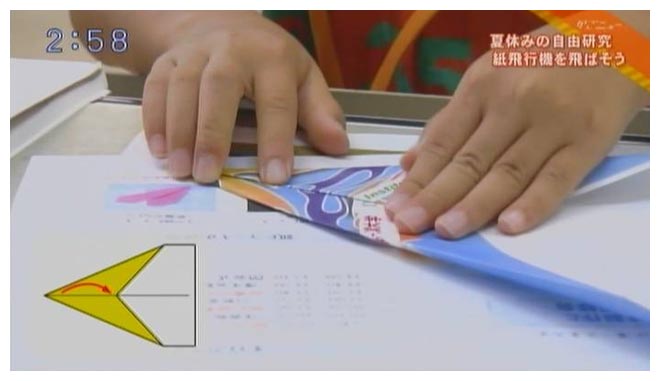

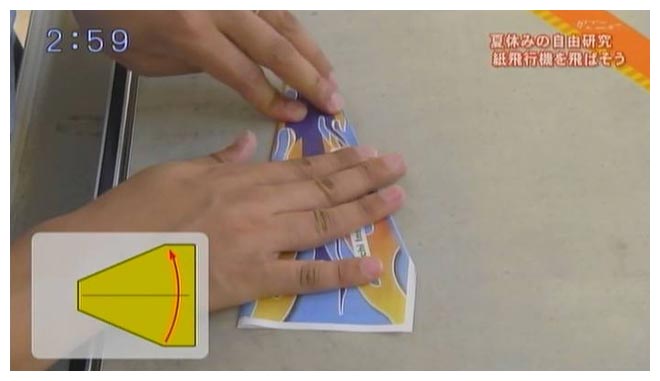

「やりひこうき」の作り方!まずは紙の端っこを三角に折ります。さらに紙をおって翼をつくります。そして、とがった部分を折り曲げるのが大きなポイントです。あとは紙を半分に折って翼を広げて完成です。コツは左右が同じになるように丁寧に折ること。落ちそうで落ちない。これがいい紙飛行機の証です。ギネス記録は約70mと言う事です。

紙飛行機も本物の飛行機も物が空中に浮くという意味では基本原理は変わりません。物が飛ぶ原理に目を向けるきっかけになってもらえればと思います。簡単なようで、とっても奥が深い自由研究です。